*Por Brunna Condini

Na lista de 25 filmes e dos sete documentários selecionados para a edição deste ano da Mostra Cannes Classics, evento paralelo ao Festival de Cannes, que foi adiado por conta da pandemia do novo coronavírus e será realizado durante o Festival Lumière, em Lyon, na França, entre 10 e 18 de outubro, e no Réncontres Cinématographiques de Cannes, entre 23 e 26 de novembro; um filme brasileiro se destaca: o documentário “Antena da Raça”, dirigido por Paloma Rocha e Luis Abramo. O longa retoma e se inspira no programa “Abertura”, comandado por Glauber Rocha entre 1979 e 1980, na extinta TV Tupi. Com 80 minutos de duração, a obra resgata a experiência transgressora que o programa estava inserido, além do contexto político e cultural. A linguagem de Glauber na atração era irreverente, principalmente se pensarmos em televisão, já que quebrava as regras das entrevistas na TV, propondo temas ácidos em um momento de redemocratização do país.

“Antena da Raça” se inspira no programa “Abertura”, comandado por Glauber Rocha entre 1979 e 1980, na extinta TV Tupi

A ideia de Paloma e de Abramo é justamente se utilizar desta linguagem para provocar reflexão sobre a nossa jovem democracia, seu processo e o papel da sociedade. Paloma bateu um papo exclusivo com o site falando sobre a construção do filme, sua relação com a obra do pai, e curiosidades do front.

Você já declarou que o filme não é sobre seu pai ou um tributo, mas ele está presente através do pioneirismo da linguagem e da potência em encarar os temas. O que mais a emocionou neste processo? “Foi ir às ruas e entrar em contato com o povo brasileiro. Sem nenhuma intermediação. Que o próprio ator do cinema, do jornalismo, impõe a quem está respondendo”, diz. “Uma das imagens que mais me comoveu foi quando sentei embaixo do Viaduto do Chá, localizado no Vale do Anhangabaú, no Centro de São Paulo, e conversei com os moradores de rua, com as pessoas de forma simples, tranquila. Naquele momento começamos a perceber que tínhamos uma autorização e era isso que o Glauber fazia no programa “Abertura”. E, como meu pai, me doei para o filme. Emprestei meu corpo, minha imaginação para realizá-lo. Estou presente no filme o tempo todo. Isso gerou algo muito interessante”.

“Utilizamos os personagens das obras de Glauber como um contraplano ao Brasil de hoje. A genialidade do meu pai estava em falar com as pessoas de forma simples, direta, sincera”

A cineasta acrescenta que ela e Abramo, que também é filho de cineasta baiano, Fernando Coni Campos, foram às ruas para estabelecer um paralelo deste Brasil de 40 anos atrás com a atualidade, já que os personagens de Glauber são atemporais. “No filme tentamos resgatar a coragem, lucidez de meu pai, como bem disse o cineasta e escritor Orlando Senna. O entendimento da força da arte como forma de transformação social está lá”, detalha Paloma. “Pinçamos personagens das obras dele como um contraplano ao Brasil de hoje. A genialidade do meu pai estava em falar com as pessoas de forma simples, direta e sincera. Conversamos com mães que perderam seus filhos assassinados. Temas sem estatísticas, que brotam de forma natural, que Glauber também lançava seu olhar. “Antena da Raça” tem o lado “classic” do restauro do programa “Abertura” e o nosso ponto de vista em estabelecer uma linguagem possível para que meu pai ‘pudesse falar de novo’. E demos voz às pessoas. Meu pai falava muito que os filmes deles eram destituídos de uma psicologia burguesa. Então, é um filme no estilo desse mulato baiano com dente sujo, camisa aberta. É um filme sem smoking, sem paletó. Mas era um intelectual da pesada, grande poeta e cineasta. E quem assistir ao filme vai sentir isso vivo lá. Contrapomos as ideias dele com o momento político atual, a eleição de Jair Bolsonaro em 2018. Levantando as questões: ‘O que vai ser do Brasil? Da cultura? Que país é esse que está aí depois de todo processo democrático que passamos?’ É por aí”.

Sobre o trabalho com Abramo: “No filme tentamos resgatar o legado do meu pai de coragem, lucidez. O entendimento da força da arte como forma de transformação social”

Feminismo e potência na resistência

A diretora, documentarista e produtora nasceu em Salvador, em 1960, filha de Glauber e da atriz Helena Ignez. Conta que sempre se acostumou a refletir sobre escolhas, o mundo, ter posicionamentos firmes e falar por si. “Fui feminista desde cedo. Acho que foi da criação. Essa postura feminina de potência por igualdade sempre esteve em mim. Algo extremamente natural. Sempre tive que me defender sozinha e resolver meus problemas”, pontua, acrescentando: “Na minha adolescência, eu sofri com a falta de respeito do machismo no Brasil. Acho que deve ser combatido sempre, mas nunca dei bola, não dou. Sigo minha vida”.

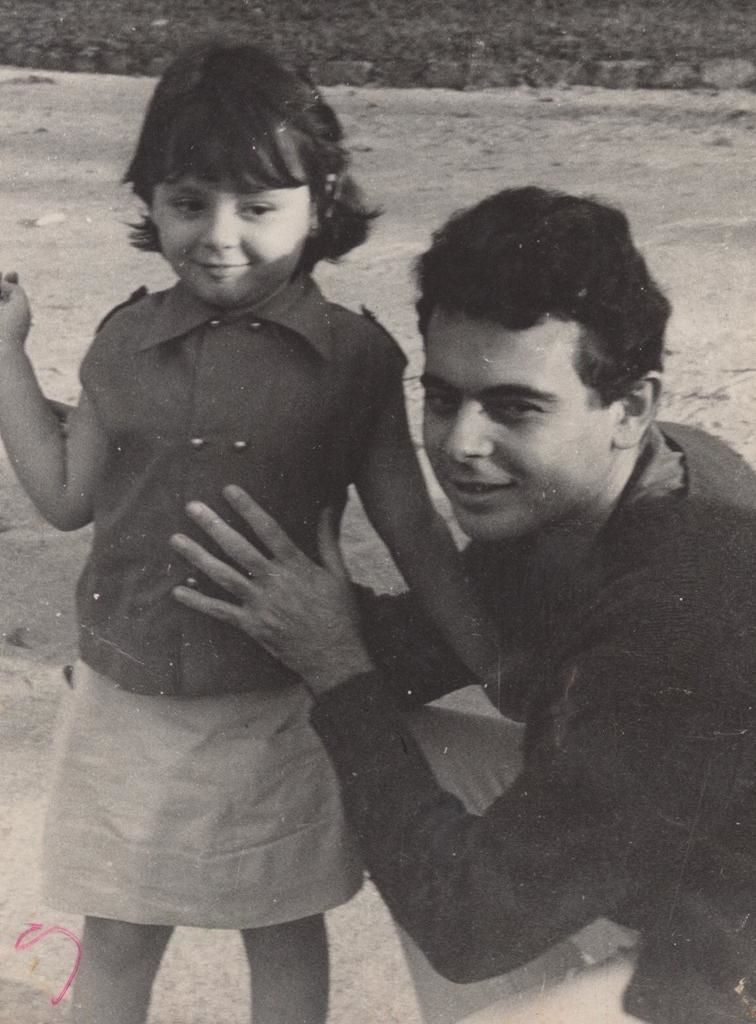

A atriz Helena Ignez (ao centro) com Paloma, à esquerda, e a neta Sara Rocha

Paloma diz que anda cansada de se indignar. “Já não consigo mais acreditar no que não dá certo. Essa coisa do Brasil que amanhã resolvemos, sabe? Estávamos nas ruas quando o Lula foi julgado, vimos todo esse movimento conservador crescendo. Amanhã resolve? Não resolveu. Para “Antena da Raça”, filmamos a posse do Bolsonaro de dentro da Esplanada dos Ministérios. E quando estávamos lá, olhávamos em volta e tudo parecia uma grande loucura: parecia que eu tinha tomado um ácido, um alucinógeno qualquer. Um fanatismo geral. Mas como ficar indignado? Isso somos nós, o “nós” conservador, colonizador, escravocrata, o ‘nós” dos esquecidos. Então, não entendo porque o susto de tanta gente quando ele foi eleito. E toma-se o susto até hoje e não se faz nada. O filme não tem nenhum tipo de auto piedade. Tem gente falando as suas verdades, não tem pieguice. Isso é legal, não tem o olhar colonizador sobre as pessoas, Há, sim, particularidades. Tem também o lado de abandono de nós mesmos no Brasil. E esse lado que volta. Um lado conservador e outro por pura ignorância”. E completa: “O que mais me recinto é a caretice. E o que mais me incomoda é o conservadorismo. Está um tédio, tínhamos um vigor maior antes”.

Presente trocado

Ela se dedica ao trabalho de restauração digital e divulgação dos filmes de seu pai há 12 anos. E, desde 2003, realiza projetos próprios na área do audiovisual, como a produção de seis documentários que complementaram o lançamento de versões restauradas de filmes de Glauber em DVD, além do longa-metragem “Anabazys”, exibido na Mostra Orizzonti do Festival de Veneza, em 2007, e premiado no Festival de Brasília no mesmo ano. Além do documentário “Olho Nu” sobre o cantor Ney Matogrosso. E tal qual o pai, com um comportamento não-conformista diante da realidade, a diretora fala com bom humor de Glauber Rocha com um “presente” na sua trajetória. “É claro que é um presente. Mas digo para ele (Glauber): ‘Também é um presente meu para você, olha como estou cuidando de tudo’. É bem complexo, porque quando eu tinha 30 anos, depois de muito tempo de análise, tinha dificuldade de falar dele. Meu pai batalhou muito para ganhar a vida e com duas filhas pequenas”, recorda. E abre o coração: “Dentro do próprio cinema, eu sou uma pessoa que ninguém chama para trabalhar. Não sei o motivo ou sei: as pessoas devem imaginar que sei algo que elas não sabem. No exterior sabem o quanto ele foi importante para o cinema no Brasil. É valorizado até hoje. No entanto, Glauber morreu na miséria. Neste dia minha indignação se desmontou. Quando somos filhos de alguém famoso, que fez algo importante, achamos que o mundo nos deve algo, mas o mundo não nos deve nada”.

Esse longa é uma redenção? “O filme terminou uma organização dentro de mim. Me sinto inspirada pelo Glauber, que continua falando, e me dou voz. No meio desta loucura de país, pandemia, eu e o Luis seguramos um na mão do outro e furamos a onda. Saímos do outro lado em um barquinho e não sabemos de que lado estamos, mas sobrevivemos. Sobrevivi, não peguei a Covid-19, não fiquei subjugada a esse terrorismo cultural. Entendi o sentido da amizade, da confiança mútua. Está sendo ótimo. Dá para começar de novo, me sinto com esperança e ao mesmo tempo morrendo de medo. A vida continua. Através de sua obra, ele continua se comunicando. É o meu trabalho. Ele morreu muito cedo, aos 42 anos, e deixou 22 mil páginas escritas. Precisava continuar falando. Não parava de produzir, escrever. Fiquei 10 anos para tomar essa decisão. Ele sempre acreditou que éramos “extras homens”, com muitas capacidades. Não podemos virar reféns deste cotidiano, somos mais. Dependemos dele, mas não dá para se vender completamente”.

“Quer saber? Na verdade o filme é uma pequena redenção, sim! (Foto: Gustavo Stephan)

Artigos relacionados

Marieta Severo está em filme sobre a luta contra o câncer e fala de liberdade na maturidade e como mantém um teatro

Marieta Severo está em filme sobre a luta contra o câncer e fala de liberdade na maturidade e como mantém um teatro Marcello Melo Jr. fala das transformações do personagem em 'Arcanjo Renegado', de realização e de protagonismo negro

Marcello Melo Jr. fala das transformações do personagem em 'Arcanjo Renegado', de realização e de protagonismo negro Diretor de 'Sala Escura', Paulo Fontenelle investe no terror com realismo e critica entretenimento "de tiktok"

Diretor de 'Sala Escura', Paulo Fontenelle investe no terror com realismo e critica entretenimento "de tiktok"