O universo da moda brasileira durante décadas refletiu o eurocentrismo, o imperialismo econômico e até incorporando o estrangeirismo no vocabulário. Isso não tem mais vez quando falamos e apostamos na chancela da brasilidade. O que vale é a nossa identidade, história, ancestralidade, o feito à mão, aí incluídos hábitos e costumes. A cada dia a indústria da moda do nosso país tenta deixar de ser refém do alter ego colonizador do europeu e a maximização de potencial da cadeia produtiva brasileira afasta nossa arte de uma armadilha letal, neste movimento progressivo do ambiente local para o internacional. Diferentemente de outros países que vendem seus produtos pela questão custo, nós vendemos os nosso pelas nossas cores, nossa criatividade, nossos traços livres, nossa leveza. Conclusão: representam cada vez mais nosso jeito de ser em um mundo que nos parecia inatingível. O projeto ‘Moda Circular – O Início de um Novo Ciclo para a Indústria da Moda’, fruto de uma parceria entre o SENAI CETIQT e a Laudes Foundation para promover ações para a transição da moda brasileira para um modelo mais circular de produção e consumo tratou dessas questões na live Reformulando o Vocabulário da Moda.

A conversa foi apresentada pela consultora do Instituto SENAI de Tecnologia Têxtil e de Confecção do SENAI CETIQT, Angélica Coelho: “Convidamos uma turma vinda da iniciativa A História que a Moda Não Conta, idealizada pela designer e consultora Julia Vidal, para falar sobre pluralidade, diversidade e todas as vozes que precisamos ter quando falamos sobre circularidade e moda”.

A designer e consultora Julia Vidal é mestre em Relações Étnico-Raciais, desenvolve moda, consultorias e conteúdo de educação que valorizam a diversidade e a cultura brasileiras através da marca Julia Vidal Etnias Culturais. Ela tem três livros publicados na área do design e da moda afro-indígena brasileira e é a idealizadora do curso A História que a Moda Não Conta. Foi enfática ao mostrar que “a mudança que a gente quer ver na moda brasileira precisa passar por todas as instituições que estão formando os profissionais que vão vestir esses corpos e a expressão cultural brasileira”.

Foi gostoso ouvir vários pontos de vista como o da designer Luiza Tamashiro, produtora cultural e consultora educacional no desenvolvimento das matérias de Moda Plural e Design Universal, que deu sua contribuição para o painel com foco na união de acessibilidade com sustentabilidade na integração de pessoas com deficiência e indígenas. Com ampla experiência em Comunicação, Raquel Chamis, mestre em Ciência Política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista em Design pela Unisinos, é cofundadora da Cora Design, uma consultoria que desenvolve soluções e estratégias de impacto positivo para negócios da moda tendo a sustentabilidade e a ética como guias. Designer residente da Casa de Criadores com sua marca Silvério, Rafael Silvério propõe através da moda uma maneira de reconhecer sentimentos e questionar nossa noção do que é belo. O debate foi mediado pelo jornalista Carlos Oliveira.

A primeira pergunta proposta durante a live foi “Que histórias a moda não conta?” Luiza Tamashiro, descendente de indígenas e japoneses, pinçou logo o tema que “a moda não conta as histórias das pessoas com deficiências”. Ela é fundadora do RElab Criativo, responsável por unir profissionais criativos à rede de pessoas diversas para pesquisa nos campos de design de moda, produto, gráfico, tecnologia da informação e arquitetura com foco na inclusão e sustentabilidade. Raquel Chamis afirmou que, na maioria das vezes, a moda não conta a história de quem faz a nossa roupa. “Por muito tempo, a gente teve a percepção da moda como algo que vem da Europa e da América do Norte, quando, na verdade, tem muita moda feita aqui no Brasil que carrega esses saberes, formas de fazer, a ênfase no handmade e essa força que as pessoas têm”.

Afirmou que escolheu pensar sobre os trabalhadores e as trabalhadoras, considerando que a indústria da moda é, basicamente, formada por mulheres. “São, na maior parte, as costureiras, que raramente conseguem chegar a um cargo de liderança. Isso mostra as desigualdades dentro do sistema. Essas mulheres trabalham na moda a vida inteira sem nunca terem suas narrativas contadas. Alguns movimentos começam a lançar um olho para as costureiras, como o Fashion Revolution, no qual apresentou mulheres segurando uma placas com o dizer: “Eu fiz suas roupas”. Já é uma forma de chamar atenção para pessoas e histórias. Mas é possível avançar muito mais e mostrar quem de fato constrói o que a gente veste”.

Citou dois exemplos para a gente ver como os trabalhadores são tratados no Brasil. Um é o documentário “Estou me Guardando para Quando o Carnaval Chegar”, que mostra a indústria do jeans. Ali as pessoas passam o dia inteiro envolvidas com seus maquinários, sem muito tempo para folga, sem tempo sequer para contar essas histórias, para conseguir ter uma vida mais significativa.

O outro exemplo é Justa Trama, um exemplo de economia solidária formada por mulheres que se juntaram e que fazem roupas partindo das suas vivências. Justa Trama é a maior cadeia produtiva no segmento de confecção da economia solidária, articulando 600 cooperados/associados, em cinco estados do país. É totalmente voltada à produção sustentável e trabalha há 22 anos com toda a cadeia produtiva do algodão agroecológico, do fio ao produto final. São agricultores, fiadores, tecedores, costureiras e artesãs, que também coletam e beneficiam as sementes. Gente que acredita num comércio justo, num comércio solidário e na sustentabilidade.

Designer residente da Casa de Criadores, Silvério comentou que a história que a moda não conta é a produzida nas periferias ou fora dos grandes centros urbanos. “A moda não conta sobre as costureiras de bairro, os pequenos alfaiates, o momento em que o preto e o indígena se encontraram. Grandes histórias não retratadas. Parece que estamos de lados opostos, mas estamos do mesmo lado. E essa é a grande verdade que não é dita em lugar nenhum”.

A pesquisadora especializada em etnias culturais brasileiras, Julia Vidal lembrou que a moda praia, a que mais vende no Brasil, vem do referencial indígena. Seria interessante pensar em contar a moda brasileira a partir dos indígenas. Ela fez um adendo para dizer que a história da moda também não contou a trajetória da empresária Maria do Carmo Valério, que morreu em dezembro passado. Ela criou a Muene, a primeira marca de cosméticos para a pele negra. Dona Maria do Carmo era professora de línguas e se incomodava por não ter produtos para a sua pele e sentia como isso impactava na autoestima das mulheres negras. Ela se juntou a um químico e começou a pesquisar para produzir uma série de cosméticos para essa pele. Deixou um legado através dos cosméticos de auto-estima para as mulheres negras.

E o que as palestrantes tiveram a dizer sobre como tem sido o debate interno sobre o novo vocabulário da moda brasileira?

“Criamos o projeto Nossa Moda Sustenta, plataforma multifuncional com 70 lideranças”, disse Raquel Chamis. “Temos um plano de comunicação, mas primeiro a gente teve que entender o cenário de moda convencional e todos os problemas que gera para as pessoas, para o meio ambiente e para a sociedade e qual seria a alternativa. Para construir esse vocabulário falamos sobre ancestralidade e pessoas e já começamos a trazer alguns temas, como a moda ser capaz de sustentar a vida, sustentar trabalhos, sustentar a dignidade. Tantos valores que a gente não consegue enxergar na moda a que estamos acostumados, a moda com um caráter mais industrial”.

“Por esses dias, eu tive um longo debate de quase duas horas falando sobre o “pretinho básico”. O quanto o termo “o meu pretinho básico”, dentro da moda, ainda reforça uma ideia de colonização. Quando uma mulher branca se refere a “meu pretinho básico” nesse país, que foi o último a abolir a escravidão, será que ela está falando mesmo do vestido preto do Givenchy, aquele midi acinturado, aquele vestido funil? Ou será que isso remete a um ato racista só dessa afirmação? Será que a gente não tem uma nomenclatura melhor para se referir a esse tipo de vestido?”, pontuou Silvério.

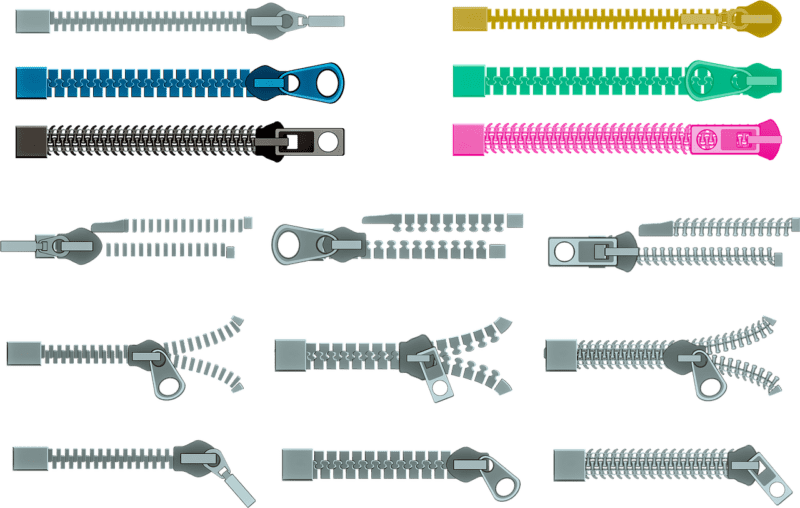

E como esse vocabulário vai impactar até mesmo o produto? “Como designer, eu comecei a pensar em quantas peças de roupa eu botei na rua que precisa de outra pessoa para fechar o zíper. As mulheres fazem tudo sozinhas: se maquiam, se vestem, se calçam, colocam as joias. Mas, no final das contas, elas se submetem a outra pessoa para fechar o zíper. Isso não é a gente pensando que as mulheres precisam de mucama de novo?”, diz Silvério.

Começa no Givenchy dos anos 60 e a gente traz para o contemporâneo: será que a gente evoluiu? Será que as marcas estão pensando em um novo tipo de fechamento em que as mulheres tenham autonomia para usar esse tipo de roupa? A gente evoluiu em alguns campos, mas existem outros, como o vocabulário que precisa ser transformado para que a gente coloque isso em produtos e virem novos hábitos de consumo.

Julia Vidal fez seu adendo: “Durante encontros com os professores negros e indígenas, a gente não encontrava palavras que representassem o que queríamos dizer. Muitas palavras que usávamos vinham de uma centralidade que nos foi imposta. E essa centralidade é o referencial europeu. Quando a gente fala de uma moda ou de um ensino de moda decolonial, já parte do suposto do grande problema que foi a colonização e que essa colonialidade continua ativa nos dias de hoje”.

Ela pontuou que quando se falava de uma moda que era nossa, brasileira, afro, indígena, a gente se remetia primeiro àquele centro de poder. “E não queremos mais nos remeter a esse centro de poder. Entendemos que existe uma grande questão sobre a centralidade, essa normatização. E essa norma é dada pelo referencial europeu. Na verdade, essas culturas, esses saberes e fazeres são ancestrais, sempre existiram. A gente sempre teve o nosso vocabulário, mas não conhece. Quando vamos construir um texto de moda, cai o tempo todo em palavras estrangeiras”.

Uma palavra central na nossa construção de vocabulário é a pluriculturalidade. A gente aprende com a diferença. É o reconhecimento da diferença enquanto legítima, é se enriquecer com a diferença, é estabelecer práticas de bem viver entre a diferença.

“A gente entendeu que temos pilares no curso A História que a Moda não Conta. O de cosmovisão indígena, que vai vir com todo o vocabulário e visões de mundo. Vamos trabalhar com estudos endógenos, de pessoas que estão falando de dentro da sua cultura, falando com seu sotaque, seu vocabulário, seus idiomas, da sua própria forma de se expressar. A gente tem o mundo e as cosmovisões africanas e tem o mundo afro-indígena-brasileiro, que não nega o referencial europeu, mas que são acompanhados dessas outras histórias, essas cosmovisões afroindígenas juntas nesse núcleo central, sem hífen”.

E quais são algumas palavras que estão sendo debatidas, ressignificadas e apresentadas para essa nova linguagem da moda?

Silvério acredita que ainda estamos encontrando o vocabulário. “Mas posso listar algumas que sempre me incomodaram. Quando entrei na faculdade me deparei com elas. Que raios é um godê? Para que um evasê? Será que a gente não tem uma palavra que substitua? Foi difícil eu anexar e é difícil passar para outra pessoa o que é um vestido triângulo. Eu, o único menino preto na sala de aula, era o único que não sabia o que era um godê”.

“E a moda também se apropriou de palavras e termos em inglês para falar de publicidade. Briefing, deadline.. “Fazer um outro vocabulário que abranja não só questões técnicas de moda mas também comportamentais, é horizontalizar todo mundo. Deixar todos no mesmo horizonte, e não mais em lugares de poder: “Eu sei o que é um godê”, “Eu sei o que é um evasê”. É um privilégio, ainda. Sempre foi um privilégio ter acesso a outras línguas, principalmente no Brasil, onde a gente apagou a nossa linguagem para adotar a língua dos outros”.

Luiza Tamashiro diz que precisamos olhar de fato de onde vem a origem das roupas, como são feitas. “Por que não podemos mudar o jeito de fazer? E entender de onde vem esse conceito que a gente vem reproduzindo. Quando a gente fala de moda plural, estamos fazendo a desconstrução da padronização dos corpos e do ideal de beleza, porque a modelagem tem que vestir os corpos e não enquadrar os corpos. A gente tem que pensar se necessariamente precisa de tantos aviamentos, como zíperes e botões, que são uma problemática geral, não só para pessoas com deficiência. Quem nunca teve algum problema com botão ou zíper? E isso gera lixo, também. Muitas vezes, o uso de botões e zíperes vem porque a modelagem não está olhando para o corpo”.

Quando a gente fala de moda plural é dialogar com os movimentos, o preto, o LGBTQI+, o plus size porque, de fato, precisam começar a integrar as pessoas. Integração é um termo que a gente tem trazido para debate no lugar de inclusão. “Integração significa “algo que já faz parte da sociedade mas não está integrado” e Inclusão significa “algo não pertencente que precisa ser incluído”. De novo a gente percebe a importância de olhar as palavras e seus significados. Quando a gente traz o termo moda plural é para fazer essa aproximação como um todo e olhar para os corpos de fato”.

“Existe mesmo a necessidade de se pensar em novos termos, substituir os termos que carregam preconceitos, que a gente não quer mais repetir. Mas, ao mesmo tempo, há palavras que já existem e precisam ser olhadas com mais atenção. No projeto Nossa Moda Sustenta, a ideia é olhar para palavras que estão banalizadas pela comunicação e pela moda. A própria palavra sustentabilidade está banalizada. Há marcas se colocando como sustentáveis, falando de consumo consciente termos que não têm nenhuma relação com a prática dessas marcas. A gente pode tentar resgatar essas palavras e mostrar que elas fazem sentido e que precisam de uma continuidade, que o nosso trabalho é feito a longo prazo e que as palavras que merecem permanecer permaneçam”, ressalta Raquel Chamis.

Julia Vidal enfatizou que estamos num momento, como seres humanos, de não pensar só em profissões ou de nos separarmos em caixinhas, e sim de pensar mais em pessoas. “Começamos a pensar num ensino integral que integra a inteligibilidade manual com a mental. Tecnologias manuais e tecnologias que venham do saber, do compartilhamento de conhecimento, que é mental. Quando a gente começa a entender como essa moda que veio com o processo de industrialização, que fragmentou a cadeia de produção, faz com que (uma etapa) não se conecte com a outra. Quando a gente começa a entender isso de uma forma integral, começa a reconectar essas relações. A gente conecta memórias com história, ancestralidade com modernidade. O discurso de sustentabilidade, que é o maior discurso de inovação, é indígena. Ser sustentável é ser indígena, é se reconectar com a natureza Então, a gente não usa “meio ambiente”, mas “ambiente”. É uma questão de entender que todo mundo faz parte e é importante igualmente. Porque a moda tem uma questão de ego muito grande concentrado na criação quando, na verdade, o processo é mais horizontal que vertical. Não há um mais importante que o outro, é um sistema de interdependência”.

CONSTRUIR UM NOVO VOCABULÁRIO PLURAL

Rafael Silvério: “A gente pode criar novas palavra, falamos sobre resgate e outras que não devem estar mais no vocabulário. Então, cocriar palavras. O que eu quero muito construir é conseguir dar voz às mulheres retintas. Elas são a base da nossa moda. E quantos aqui têm relações intrínsecas com costureiras de bairro, avós, tias, babás. Quantas dessas mulheres carregam esses ancestrais dentro do urbano, em que espaços isso acontece? O que eu quero construir com meus irmãos pretos e meus irmãos indígenas é não só o resgate, mas a aplicabilidade no nosso dia a dia. E sofisticar o olhar, porque a gente começou a ver supérfluos de palavras que não significam nada, esvaziar conceitos nulos. Não adianta ter um novo vocabulário se não tivermos uma nova ação”.

Raquel Chamis: “Eu gostaria de construir uma moda que não tivesse, necessariamente, um ponto final. Aos poucos a gente vai vendo que quando se trata de palavras, expectativas, desenhos de futuro, a gente vai querendo outras coisas, mais trabalho, mais justiça social, mais distribuição de renda sem se contentar em chegar num lugar específico. Para seguir em frente, a diversidade é essencial. Sem esses mundos convivendo, a gente fica no mesmo lugar da história única. Essa é a moda que eu quero construir: a das múltiplas histórias, das múltiplas palavras”.

Luiza Tamashiro: “Cada vez mais abrir espaço para que as mulheres com deficiência ou mulheres indígenas para elas poderem falar e ter autonomia. Para que sejam cada vez mais presentes nos espaços. E que as escolas, os cursos, as faculdades de moda estejam preparados para recebê-las. A gente precisa abrir esses espaços para elas para que, de fato, a integração aconteça. Para que elas possam fazer suas próprias roupas e tenham autonomia e liberdade”.

Julia Vidal: “Eu gostaria que a gente de fato se enriquecesse com a diferença. Que antes do pré-conceito, do pré-julgar a gente estivesse no lugar de escuta. Aprender outras visões de mundo nos enriquece. A gente precisa dar vazão a esse enriquecimento em meio à diversidade e à construção é colaborativa. É hora de aquilombar, de aldear, é hora de as pessoas e os movimentos andarem juntos. Não está na hora da lacração individual, está na hora da construção colaborativa. Sair do centro e pensar o mundo a partir de outros olhares”.

Artigos relacionados

Gabriel Ramos assina beleza de Flavia Alessandra, que se fantasia de icônica personagem antes da estreia na Sapucaí

Gabriel Ramos assina beleza de Flavia Alessandra, que se fantasia de icônica personagem antes da estreia na Sapucaí Fernanda Torres é a estrela da campanha de inverno da Arezzo, que celebra o protagonismo e a força feminina

Fernanda Torres é a estrela da campanha de inverno da Arezzo, que celebra o protagonismo e a força feminina Flavia Pavanelli: atriz reflete sobre pressão estética e relembra como afetou a autoestima: "Passava longe do espelho"

Flavia Pavanelli: atriz reflete sobre pressão estética e relembra como afetou a autoestima: "Passava longe do espelho"